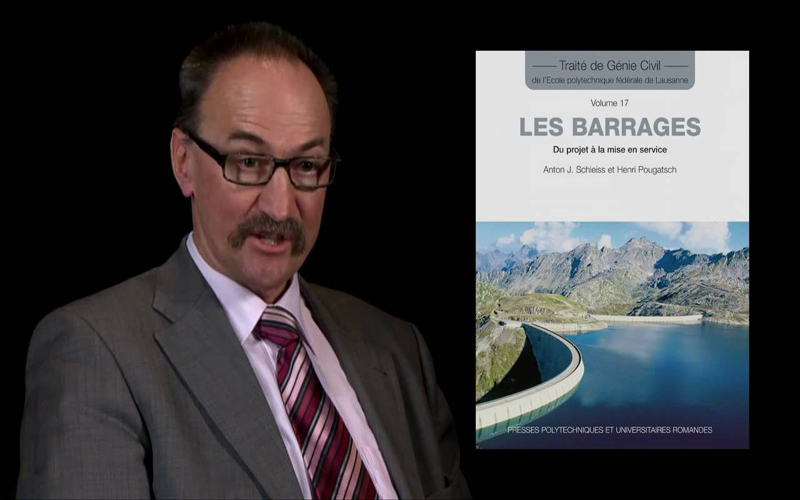

Vivafrik.com – Un professeur de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Anton Schleiss, a accordé une interview à nos confrères du journal Le Temps sur la situation des barrages hydrauliques au niveau mondial. Elu récemment à la présidence de la Commission internationale des grands barrages, fait entendre que l’Afrique utilise son potentiel hydroélectrique « à moins de 10% ».

Les grands barrages, caractérisés par des murs supérieurs à 15 mètres, contribuent comme peu d’autres ouvrages à l’économie du monde. Mais ils ont fréquemment un impact néfaste sur leur environnement naturel et humain. Créée en 1928 pour faciliter les échanges entre ingénieurs et favoriser l’établissement de normes, la Commission internationale des grands barrages (CIGB), forte aujourd’hui de près de 100 pays membres, se préoccupe de plus en plus de ces effets controversés. Devenu son président en juin, le Suisse Anton Schleiss, professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, défend l’art du compromis.

Le Temps: La crise économique mondiale a-t-elle eu un effet sensible sur la construction des grands barrages?

Anton Schleiss: Le nombre de grands barrages en construction ne dépend guère de la conjoncture. Ces infrastructures s’inscrivent dans un temps très long, de l’ordre d’une vingtaine d’années, entre leur conception et leur réalisation. Une fois lancées, elles sont peu sensibles aux crises économiques. Et puis, elles sont indispensables sur le long terme à une humanité en pleine croissance démographique.

Indispensables à quoi, exactement?

Les grands barrages sont d’abord indispensables à l’agriculture, qui, sans leurs retenues, ne serait plus assez productive pour nourrir l’humanité. Nombre de pays arides ne reçoivent pas de pluie durant des mois. Sans les lacs artificiels, ils devraient se contenter d’une récolte par année. Avec eux, ils peuvent en avoir plusieurs. L’eau stockée dans toutes les retenues du monde représente 6000 km3, dont 4000 peuvent être vidés et sont donc utilisables pour l’irrigation comme pour l’approvisionnement en eau potable. C’est plus de deux fois le volume d’eau stocké dans toutes les rivières du monde, qui comptent entre 1000 et 2000 m3. Le réchauffement climatique en cours devrait rendre le problème plus aigu encore. On s’attend à ce qu’il rende les précipitations plus irrégulières, ce qui signifiera que les retenues ne devront plus seulement servir à transférer l’eau d’une saison à l’autre, comme c’est le cas aujourd’hui, mais d’une année à l’autre.

Ces ouvrages jouent également un rôle majeur dans la production d’électricité…

Effectivement. Ils produisent de nos jours quelque 4 millions de gigawattheures, ce qui représente 16% de la production électrique mondiale. Or, leur potentiel techniquement réalisable se monte à 16 millions de gigawattheures, dont 9,5 millions s’avèrent économiquement intéressants, soit près de la moitié de la production électrique mondiale. Il est très motivant pour un Etat de produire de l’énergie lui-même: c’est autant de pétrole ou de charbon qu’il n’aura pas à importer. En ces temps de lutte contre le réchauffement climatique, le procédé permet par ailleurs de le faire sans émettre de gaz à effet de serre. Ou plus exactement sans émettre d’autres gaz à effet de serre que ceux dus à la construction du barrage et, le cas échéant, dans les pays tropicaux, à l’inondation de surfaces forestières. Et c’est compter sans d’autres avantages des grands barrages, notamment dans les domaines de la navigation et de la prévention des crues.

Où l’hydroélectricité possède-t-elle un grand potentiel de développement?

L’Europe utilise déjà 70% de son potentiel. Mais l’Amérique du Sud en est à moins de 30%, l’Asie à 20% et l’Afrique à moins de 10%. Le potentiel de développement est donc énorme sur ces trois continents. Pour qu’il se concrétise, cependant, trois facteurs doivent être réunis: des besoins en énergie, des possibilités de financement et de la stabilité. Ces conditions existent typiquement dans les pays émergents, notamment en Asie, où se trouvent les quatre pays qui ont construit le plus de barrages l’an dernier, à savoir la Chine, l’Iran, la Turquie et le Laos. La question se complique sur le continent africain. Le projet de barrage d’Inga, en République démocratique du Congo, recèle ainsi un potentiel de production record. Mais il manque de consommateurs d’électricité sur place. A défaut, il est prévu d’exporter son courant en Afrique du Sud, puis en Namibie et en Angola. A long terme, le développement de la force hydraulique en Afrique dépendra de deux réalisations: de l’interconnexion des réseaux électriques entre l’est et l’ouest du continent et de la liaison avec l’Europe.

De nombreux barrages ont atteint un âge vénérable. Sont-ils toujours en bon état?

Un problème a souvent été sous-estimé au moment de leur construction: l’accumulation des sédiments. Ce phénomène a pris de telles proportions qu’il comble désormais chaque année de 1 à 2% des bassins, des volumes qui équivalent à ceux des nouvelles retenues. Dans une cinquantaine d’années, certains lacs de barrage ne seront tout simplement plus utilisables pour l’irrigation. La solution est d’opérer des vidanges et de transférer les dépôts. Mais encore faut-il que la matière à extraire ne soit pas trop grossière et que les réservoirs ne soient pas trop profonds. Parmi les pays les plus touchés figurent l’Inde et le Pakistan, qui reçoivent des masses de sédiments de l’Himalaya. Pour être limité, ce risque doit être pris en compte dès le lancement des projets de barrage et conduire à l’adoption de mesures préventives adaptées à l’environnement géologique.

Les grands barrages profitent souvent aux sociétés nationales au détriment des communautés locales. Comment ce problème doit-il être traité?

Chaque ouvrage a ses gagnants et ses perdants. Il est naturel que les intérêts de la société s’opposent à ceux de certains individus. Il s’agit de réaliser une pesée d’intérêts pour savoir si le jeu en vaut la chandelle. C’est généralement le cas. Le fameux barrage chinois des Trois-Gorges en est un exemple. Sa construction a causé le déplacement de nombreuses personnes mais il a apporté une contribution sérieuse au développement de la région et réduit drastiquement le risque de crues dans les plaines du Yang-Tsé. Le fleuve est par ailleurs devenu navigable toute l’année, ce qui facilite grandement l’approvisionnement d’une mégapole comme Chongqing, qui compte plus de 40 millions d’habitants. Cela ne signifie pas, bien sûr, que tout va pour le mieux et que rien ne doit changer.

Quelles méthodes permettraient d’améliorer le sort des communautés locales et, parallèlement, de réduire les dégâts causés à l’environnement?

De nombreuses voix demandent aujourd’hui d’impliquer davantage les populations locales. Une telle démarche paraît bien, en effet, la meilleure façon sinon de conserver l’existant du moins de chercher des solutions susceptibles de satisfaire toutes les parties en présence. Elle suppose de conclure des compromis entre l’exploitation et la protection. Des compromis qui peuvent consister à limiter la hauteur d’un barrage pour minimiser les déplacements de populations et les impacts sur l’environnement.

De telles solutions sont-elles devenues courantes?

Ces compromis se sont multipliés. Ils sont même devenus un impératif dans les pays démocratiques, où des forces d’opposition peuvent exercer une forte pression. Ils s’imposent aussi dans les pays qui dépendent fortement d’un financement international, des institutions comme la Banque mondiale se montrant de plus en plus sensible aux considérations sociales et environnementales. Les pays autoritaires qui possèdent les moyens de leurs ambitions appliquent, eux, leurs propres standards mais ils n’en opèrent pas moins sous la surveillance de certaines organisations non gouvernementales internationales. En matière d’ingénierie comme d’éthique, les standards de la Commission internationale des grands barrages représentent l’état de l’art et sont censés être appliqués par les pays membres. Mais personne n’est obligé de les respecter.

Par Saër SY avec Le Temps

Laisser un commentaire