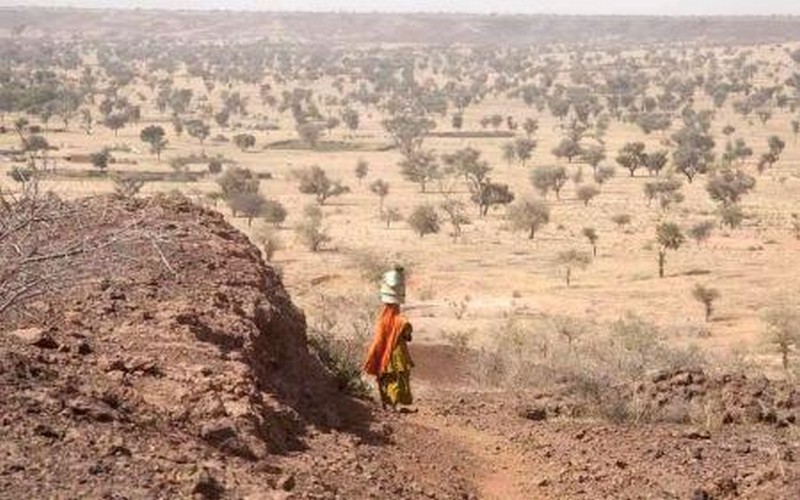

Près de deux décennies après son lancement, la Grande Muraille Verte (GMV) affiche un bilan bien en deçà des ambitions affichées. Ce projet ambitieux visait à restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées et à générer 10 millions d’emplois verts dans la région du Sahel d’ici à 2030. Cependant, selon un rapport du Forum économique mondial (WEF) de 2024, seulement 18 millions d’hectares ont été restaurés et à peine 350 000 emplois ont été créés. Ces chiffres révèlent une mise en œuvre lente et des résultats bien en deçà des objectifs initiaux.

Les obstacles à la réalisation des objectifs de la Grande Muraille Verte

La lente progression de ce projet est due à plusieurs facteurs, principalement liés à des blocages structurels et financiers. Premièrement, le financement public nécessaire au lancement de l’initiative s’est avéré insuffisant. En outre, bien que les marchés volontaires du carbone (VCM) offrent une opportunité de financement significative, avec un potentiel estimé à 28 milliards de dollars grâce à la séquestration de 1,8 milliard de tonnes de CO2, ces marchés restent sous-exploités.

Ces ressources inexploitées révèlent un manque de vision politique claire. L’initiative, lancée en 2007 par l’Union africaine, avait pour but de transformer l’économie et l’écologie de la région. Mais les gouvernements du Sahel peinent à mettre en place un cadre incitatif permettant d’attirer les investissements nécessaires. Les stratégies disparates adoptées par les différents pays compliquent la coordination régionale et augmentent les coûts pour les investisseurs.

L’impact de l’insécurité et des défis politiques sur l’attractivité du Sahel

Le manque de stabilité politique et l’insécurité croissante dans certaines régions, telles que le Mali et le Tchad, compliquent l’accès aux zones d’investissement et augmentent les risques perçus par les investisseurs. Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les pays du Sahel frappés par les conflits reçoivent entre 2 et 13 dollars par personne pour l’adaptation au changement climatique, bien en deçà de la moyenne mondiale de 18 dollars. Cela renforce l’image de la région comme un marché à haut risque, décourageant ainsi les investisseurs.

De plus, la capacité des petites et moyennes entreprises locales à gérer des projets à grande échelle est limitée, créant une autre barrière à l’entrée pour les capitaux étrangers. Cependant, certains pays, tels que le Nigéria et l’Éthiopie, ont montré qu’il est possible de réussir avec des politiques cohérentes et ambitieuses.

Les succès isolés du Nigéria et de l’Éthiopie

Le Nigéria, par exemple, a attiré 3,3 milliards de dollars en investissements directs étrangers dans les énergies renouvelables entre 2010 et 2023, et l’Éthiopie a généré près de 2,5 milliards de dollars, notamment pour des projets d’infrastructures vertes en 2022. Ces succès soulignent qu’une gouvernance claire et des initiatives politiques bien structurées peuvent transformer la donne. Toutefois, ces exemples restent isolés et leur impact est limité à leurs frontières nationales.

L’échec de la coordination régionale et la perte d’opportunités

Le manque de coordination entre les pays du Sahel, couplé à l’absence d’une vision régionale commune, conduit à une fragmentation des efforts et à une perte d’opportunités pour intégrer des initiatives régionales. Les investisseurs, à la recherche de projets solides et bien structurés, se tournent vers d’autres régions plus stables. Cette situation conduit à une mauvaise allocation des ressources et à une inefficacité du projet, ce qui compromet les chances de réussite de la Grande Muraille Verte.

Vers un renversement de la situation : des solutions pour relancer la Grande Muraille Verte

Il est encore possible de redresser la situation, mais cela nécessitera des actions concrètes. Les gouvernements du Sahel doivent prendre des mesures pour adopter une approche plus coordonnée et créer des standards communs visant à réduire les incertitudes et renforcer la confiance des investisseurs. Les partenariats public-privé doivent être renforcés pour partager les coûts et atténuer les risques, et les institutions internationales comme l’ONU ou la Banque mondiale doivent fournir un soutien technique et financier essentiel.

L’implication active des communautés locales sera également essentielle pour assurer la durabilité des projets et garantir leur acceptation. La Grande Muraille Verte peut encore devenir un levier pour un développement durable, mais cela nécessite un engagement politique fort et une vision claire.

La Grande Muraille Verte, un projet sous-exploité à fort potentiel

Le retard accumulé par la Grande Muraille Verte reflète un manque de volonté politique et une mauvaise gestion des ressources financières. Comme le souligne le rapport du WEF, « en négligeant de structurer un marché du carbone cohérent, les dirigeants du Sahel privent leurs populations d’une source de revenus essentielle et mettent en péril l’avenir écologique de la région ». Pour éviter un échec total, il est impératif d’adopter une approche plus unifiée et stratégique afin de concrétiser les promesses de la Grande Muraille Verte et de créer un avenir plus prospère et plus résilient pour les populations du Sahel.

Moctar FICOU / VivAfrik

Laisser un commentaire